ストレス・不安の緩和ケア Calm CARE

奥沢・自由が丘・九品仏・尾山台・田園調布から近い鍼灸整体サロンCalmです。

カームケア No.7

月1回(予定)ツボ・ストレッチ・お灸等を用いたお身体ケア情報を配信してまいります。

ストレス・不安の緩和ケア

現代の忙しい生活の中で、ストレスと不安は避けられない要素です。しかし、これらに対処するための自然で健康的な方法が存在します。Calm CAREでは、心と身体の両方に働きかけるホリスティックなアプローチを提案します。

リラクゼーション呼吸法

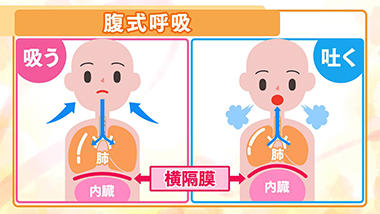

深い腹式呼吸は、副交感神経を活性化させ、リラックス状態を促進します。この方法は、どこでも簡単に実践できます。

道具も場所も制限なくできる呼吸。

知ってはいるけどついつい忘れている方法ですね。

では具体的な呼吸法をご紹介。

腹式呼吸のやり方

腹式呼吸は立って行うこともできますが、座ったほうが安定します。1日のうち、時間を決めて定期的に行うのもよいでしょう。10~20秒間行うだけでもかまいませんが、できれば1分間は行うことをおすすめします。【基本姿勢】

座って行うと姿勢が安定する(立ったままでもよい)

肩の力を抜く

肩を動かさないようにして、おなかに手を当てて行う【吐く】

吸った時間の約2倍の時間(目安:6秒間)をかけて、口から息を吐ききる

おなかがへこみ、横隔膜が上がるのを感じる【吸う】

1秒間(目安)息を止めたあと、鼻から息を吸い込む(目安:3秒間)

おなかが膨らみ、横隔膜が下がるのを感じる

ストレスを感じた時、不安な時に思い出すことができるよう、日頃から実施しておくと良いですね。

メタ分析でも呼吸法が非呼吸法のコントロール条件と比較してストレスレベルを低下させることを発見しました。

ツボ押しによるストレス緩和

東洋医学におけるツボ押しはリラックスを促します。特に、「百会(ひゃくえ)」はストレスや不安の緩和に役立つとされています。

最近の研究では、百会を使った円皮鍼治療が、ストレス反応に対して有効であることが示されています。円皮鍼は、約1mmの短い鍼を使用する治療法で、筋肉痛や筋疲労、月経痛、睡眠障害など多様な症状に対する効果が報告されています。この治療法は、ストレス反応を抑制し、心身のリラクゼーションを促す効果があるとされています。

ストレスや不安を感じた時、百会を押すことで効果的なストレス緩和を体験することができるかもしれません。

この論文では円皮鍼というごく短い鍼(ごくごく短い鍼の画鋲をイメージしてください)を皮膚に貼り付けて評価していますが、爪でツーンとするくらい押すことで代用してみてください。

鍼治療は,不安障害,抑うつ,双極性障害,睡眠障害などの精神的要因の関連する症状にも適応されている.オレキシンは視床下部で分泌される神経ペプチドで,種々の自律機能の調節に関与しているが,ストレス反応の制御にも関与している.我々は,ラット社会的孤立ストレスモデルを用い,精神的ストレスに対する円皮鍼の効果,ならび作用機序の検討としてオレキシンの関与を調べた.7 日間の孤立ストレス負荷によって攻撃性,コルチコステロンの分泌が上昇し,またオレキシンの分泌も上昇した.しかしながら,百会穴への円皮鍼治療によっていずれの上昇も抑制された.円皮鍼はオレキシンの分泌抑制を介して,ストレス反応を抑制したと考えられる.

百会ってどこ?

頭頂部にあるツボで、両耳と鼻の延長線が交わるところ

日常にケアを取り入れる

これらの技術を日常生活に組み込むことで、ストレスと不安を緩和し、全体的な幸福感を高めることができます。

一度きりのケアで終わらず、日頃から続けて快適な生活を送りましょう。

おすすめコラム

合わせて読みたいコラム

抜粋:何も考えずに軽くグーに握った時

中指の先が当たるところに労宮(ろうきゅう)

というツボがあります。

抜粋:小指を丸めるようにグーにした時

小指の延長線上、手首のシワのところに出てくる細い腱の内側に

神門(しんもん)というツボがあります。

抜粋:膝のお皿の外側のくぼみから指4本分下におりたところに

足三里(あしさんり)というツボがあります。

仕事や家事、やることやりたいことがあるのになんだか気力がないという時

使いたいツボです。

抜粋:新型コロナウイルスの影響もあって、不安やストレスからメンタルに不調を感じている人も少なくないと思います。東洋医学には、「心身一如(しんしんいちにょ)」といって、こころと身体がつながっているという考え方があります。さまざまな身体の不調をやわらげることで、こころの状態も改善していきます。国内外の研究から、「こころに効く」ことがわかってきた専門家イチオシのツボをご紹介します。

あとがき

なんとなーく物悲しい季節、という印象が秋にはあります。

厳しい季節の冬の訪れを自覚させるようなそんな秋。

神経質になったり、ナーバスになったり、なかなか心が忙しい。

そんなときに緩和ケアが役に立てれば良いなーとおもって書きました。

今回は根拠といいますか参考文献も載せてみました。

東洋医学も(ちゃんと?)科学的に研究されてたりするんですよ。実は。